Presse-Echo

Das Lebenswerk des Jussuf Abbo

dargestellt im musealen Kontext

Der Künstler Said Baalbaki, der die Ausstellung kuratiert,

im Gespräch mit Jürgen Henke, 1. Vorsitzender des atelier 22

Vorbemerkung von Jürgen Henke

Das atelier 22 zeige eine ungewöhnliche Ausstellung. Erstmals in einer Ausstellung des atelier 22 tauche der Betrachter in die Vergangenheit ein. Die Wände würden Werke eines Künstlers aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts zieren. Der Verein sei bekannt geworden mit Ausstellungen von zeitgenössischer Kunst. Die Reise in das vergangene Künstlerleben von Jussuf Abbo gehe auf die umfangreiche Recherchearbeit des Said Baalbaki zurück. Die museale Ausstellung zeige historische Ereignisse auf und stelle diese in den Zusammenhang des künstlerischen Schaffens des palästinensischen Künstlers. Ebenso außergewöhnlich sei die Tatsache, dass ein Künstler die Arbeiten eines anderen Künstlers präsentiert. Dabei könne der Betrachter die Parallelen der beiden Künstler entdecken und über die Unterschiede diskutieren.

Das zentrale Thema der Ausstellung sei der Bezug zur Heimat. Was bedeute Heimat? Was mache Heimat aus? Und wie beeinflusse das Heimatgefühl die künstlerische Arbeit? Heimat sei gerade ein topaktuelles Thema, welches den Verein die kommenden Wochen begleiten würde. Wie könne Mensch Heimat erleben und wie sei es, die Heimat zu verlassen? Als Fremder ein neues Land und eine neue Kultur zu entdecken? Für beide Künstler hänge das Auswandern sowohl mit einem beruflichen Neuanfang aber auch mit dem Gründen einer eigenen Familie zusammen. Abbos Werke von unglaublicher Kraft thematisiere seine Heimat sowie auch die Arbeiten von Baalbaki einen starken Heimatbezug besitzen würden. Das Konzept und die Vorbereitung gehe auf den Künstler Said Baalbaki zurück

Said Baalbaki und sein Wirken im musealen Raum

Seit Kindesbein habe ihn das Museale fasziniert. Er habe es geliebt, mit

seinem Vater verschiedenste pariser Museen zu besuchen. Er habe Malerei an der UDK (Universität der Künste) in Berlin studiert. Nach

seiner Meisterschülerzeit habe er mit dem Masterstudiengang „Kunst im Kontext“ noch einen draufgelegt, um sich der Museologie zu widmen. Seine Abschlussarbeit das Projekt „Al

Burak“ habe viel Aufsehen erregt. In diesem Projekt habe der

Künstler und Student ein Skelett der besonderen Art präsentiert: Ein

geflügeltes Pferd mit Menschenkopf. Nach einer Sage in islamischen

Erzählungen sei Mohammed mit diesem besonderen Pferd, namens Al Burak, in den Himmel gefahren. Baalbaki habe die Geschichte mit fiktiven Wissenschaftlern, die

dieses Skelett ausgegraben hätten, untermauert und in einem

musealen Rahmen ausgestellt. Um zu beobachten und zu prüfen, wie

glaubhaft seine Geschichte im musealen Kontext wirke. Said Baalbakis Tätigkeitsfeld reiche von Wahrnehmen über das Geschichteschreiben bis hin

zur Glaubwürdigkeit des musealen Kontextes. Er wolle sich mit Ideen

ausdrücken, selbst Geschichten ausdenken und damit Botschaften an

den Betrachter senden. Er gehe folgenden Fragen auf den Grund: Wie

schreibe man Geschichte? Welche Bedeutung hätten Kunstobjekte im

musealen Raum? Woher käme die Glaubwürdigkeit im musealen Raum?

Von der Kenntnis über die Passion zur Besessenheit

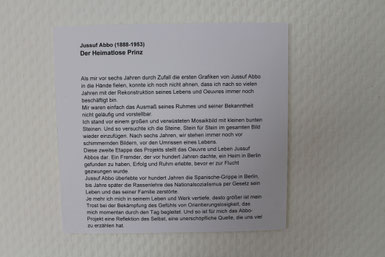

2014 sei er auf die surreal, fast fiktiv wirkende Geschichte des Jussuf Abbo gestoßen. Sein Mentor und Kunstprofessor Marwan habe ihm öfters über einen erfolgreichen syrischen Bildhauer erzählt. Als er drei Radierungen des Künstlers auf dem Markt zum ersten Mal sah, wusste er gleich, dass es sich um Abbo handelte. Abbos Ruhm, seine Bekanntheit und die vielfältigen Kontakte in Berlin habe Said fasziniert. So hätte Abbo Beziehungen in der Boheme, bei Dichtern, bei Künstlern und zu namhaften Galeristen und Kunstkritikern gepflegt. Aber seine zerstreuten Werke und sein zerstörtes Leben in England/London habe sein, Baalbakis, Interesse an diesen heimatlosen Prinzen noch mal gesteigert. Zu Beginn sei Said ein passionierter Sammler gewesen. Er habe Papierarbeiten unddie Geschichten zu der Person Jussuf Abbo gesammelt. Doch aus der Passion habe sich bald eine Besessenheit entwickelt. Diese habe dazu geführt, dass er mittlerweile 3 Regale mit unterschiedlicher Literatur und Katalogen von Abbos Ausstellungen gesammelt habe. Für SaidBaalbaki sei Jussuf Abbo nicht nur ein Vorbild. Ihn fasziniere aber sein künstlerisches Heimatverständnis. So hätte Abbo ein Beduinenzelt in seinem Atelier in Berlin aufgestellt. Vor allen Dingen habe er sich folgender Frage gewidmet: Wie könne ein Künstler, der über 10 Jahre Reputation habe genießen können, innerhalb von 15 Jahren komplett in Vergessenheit geraten?

Parallelen und Unterschiede der beiden orientalischen Künstler

Parallelen der Künstler würden sich in der Fremdenrolle in Berlin, im Studium an derselben Uni und im gleichen Wohnbezirk zeigen. Das habe Said Baalbaki motiviert, sich mit dem Leben und Schaffen von Jussuf Abbo auseinanderzusetzen. Die Unterschiede lägen in der künstlerischen Arbeit selbst. Jussuf Abbo sei in erster Linie Bildhauer und in zweiter Linie Graphiker gewesen. Said arbeite vorwiegend als Maler und habe selbst viele Lithographien erstellt. Beiden gemeinsam sei die handwerkliche Geschicklichkeit. Dabei wäre Jussuf Abbo ein Materialfetischist gewesen: Von Druckgraphik über Kaltnadelradierung und Lithographie (Kreide, Tusche, Umdruck) bis zu Plastiken (geschnittenem/geritztem Gipsund Zement, gegossenem Zinn, Bronze, Gold und Silber sowie modellierter Keramik). Sein starker Wille der Suche und die Bereitschaft Neues zu entdecken, habe den Künstler angetrieben, seine besten Mittel zu finden.

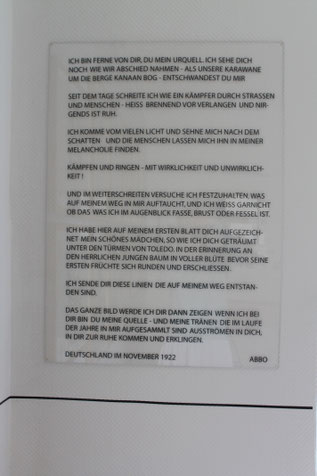

Said über die Ausstellung „Jussuf Abbo – Der heimatlose Prinz“

Die Musealisierung der Ausstellung ermögliche es die Historität mit den Werken des Jussuf Abbo zu verbinden. Geschichten um Jussuf Abbo und seine geographische Herkunft würden in der Zusammenstellung eine große Rolle spielen. Die Ausstellung biete eine chronologische Orientierung. Allerdings würden sich nur wenige Motive direkt in Verbindung mit dem Thema Heimat bringen lassen. Eine Art Ersatzheimat würden die Bildnisse von Frauen darstellen. Der Körper des Menschen würden einige typographische Aspekte zugeschrieben werden können. Die Frau sei als Thema sehr präsent in Jussufs Arbeiten. Als Jussuf seine Heimat verlassen habe, hätte er ein Stück der Heimat zurückgelassen. Ab da habe er um seine Heimatidentität gekämpft. Seine Hoffnung habe ihn angetrieben, sich auf die Suche nach einem Ersatz zu begeben. Der einzige überlieferte Text von Jussuf Abbo sei das in präislamischer Form geschriebene Gedicht. In welchem er seine Heimat als ein Mädchen beschreibt, zu der er allzu gern zurückgekommen wäre. Die starke Sehnsucht nach Materialität und seinem Durst nach Wissen habe den raffinierten, sensiblen Menschen Jussuf Abbo angetrieben.

Der Exot in inneren und äußeren Konflikten

Jussuf Abbo habe sein exotisches Auftreten gepflegt. Dieses Merkmal habe ihn in den 30ern in große Gefahr gebracht. Damit habe er dem Feindbild der Nationalsozialisten entsprochen: lockige Haare, dunkle Haut und Kontakte zu angefeindeten Leuten wie Flechtheim und Lasker-Schüler. Dies habe ihn gestresst und habe ihn ängstlich werden lassen. Die Bedrohung durch SS-Offiziere von außen trieb ihn zu einem psychischen Zusammenbruch.

Er war von Charakter bockig und schnell verletzbar. Dieses Verhalten sei auf sein hohes Schutzbedürfnis und seine starken Schutzmechanismen zurück zu führen. Das habe häufig zu Streitereien mit anderen zur Folge gehabt. So sei er mal sauer auf Kurt Schwitter wegen einem Grotesk Gedicht gewesen oder habe sich auch mal mit Else Lasker-Schüler gestritten, weil sie die Miete nicht bezahlt habe.

Auswandern ins Exil nach England

Sein 1. Versuch nach London 1934 zu fliehen über Bad Bentheim ist gescheitert. Dort sei er an der niederländischen Grenze zurückgewiesen worden wegen einem fehlenden Pass. Seine Frau hingegen habe passieren können und habe in Amsterdam ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. In England September 1935 angekommen habe er anfangs künstlerisch keinen Fuß fassen können, da erst zwei Jahre später seine Kunstwerke eingetroffen wäre. Seine Kisten mit den Werken hätte er bereits 1934 zu einer Hamburger Reederei gesendet. Dort wären seine Werke in einem Lager für ein Jahr aufbewahrt worden. Nach einem Jahr Lagerung in einer trockenen Halle wären seine Werke vermutlich draußen gelagert worden. Als er 1937 die ausstehenden Gebühren beglichen habe, habe er die Lieferung seiner mittlerweile beeinträchtigten, teils zerstörten Werke erhalten. Die Lagerung draußen hätten seinen Tribut verlangt. Unter Experten in England bekam Abbo Lob und Anerkennung für seine Kunst. Doch da England mit Deutschland im Krieg stand, wären Künstler aus Deutschland selten in Ausstellungen aufgenommen worden. Da hätte ihm auch sein Empfehlungsschreiben, welches er 1937 erhalten habe, nicht viel genutzt. Einige Zeit später hätten private Sammler seine Werke in zwei Ausstellungen in Deutschland und einer Ausstellung in England gezeigt. Diese hätten ihm zwar Aufmerksamkeit gebracht und seinen Bekanntheitsgrad gesteigert, aber hätten nicht sein Portemonnaie gefüllt. Insgesamt habe Jussuf Abbo an drei Ausstellungen der Free German Leagues of Culture in England teilgenommen.

Staatenlos, aber immer die richtigen Papiere

Als er nach Berlin 1911 kam, habe er einen osmanischen Pass besessen. Während seine deutschen Kommilitonen zwischen 1914 und 1918 im Krieg waren, erlaubte ihm dieser Pass ungestört in Berlin weiter zu leben, zu studieren und zu arbeiten.

Einige Jahre später hatte sich in Folge des 1. Weltkrieges das Osmanische Reich aufgelöst undso wurde er ein Staatenloser. In London sei er mit einem ägyptischen Pass während des 2. Weltkrieges eingewandert. Seine Kollegen mit einem deutschen Pass wie Meidner, Uhlmann, Schwitter wären in ein Internierungslager untergebracht worden.

Und so ist der Heimatlosen Künstler erneut im Besitz eines Passes, der ihm wieder die Internierung ersparte.

Seine Hindernisse in England

Allerdings sei es ihm schwer gefallen, in England als Bildhauer zu arbeiten. Denn dafür hätte er Atelier, Material, Werkzeug und Öfen gebraucht. Auch hätten wirtschaftliche Faktoren eine große Rolle in der skulpturalen Arbeit gespielt. In Deutschland habe er auf bestimmte Freundschaften zurückgegriffen, um beispielsweise seine Keramiken zu brennen. Diese seien in England weggefallen. Für Zeichnungen und Graphiken habe ihm häufig die Ruhe gefehlt.

Zukunft deportiert & Karriere zerstört

In London sei für ihn eine sorgenvolle Zeit mit hohem psychischem Druck angebrochen. Seine häufige Aggressivität und Wut wäre für Außenstehende schnell erkennbar gewesen. Für viele unerkannt sei seine Sensibilität, seine psychischen Zusammenbrüche und seine Hilflosigkeit geblieben. Um seine verarmte Familie (Frau mit 3 Kindern) durchzubringen, habe er schwer gearbeitet. So habe er sich bei Straßen- und Bauarbeiten einen Leistenbruch zugezogen und 1947 bei dem Gemüseanbau für seine Familie einen Finger verloren. Von da an sei der Arm für das künstlerische Arbeiten zu schwach geworden.

Wegen der steigenden Armut sei die Familie aufs Ländliche, nach Newick/Sussex gezogen, wo er einem Bauwagen/Transportkiste zu seinem Atelier umfunktionierte. Er pendelte dann zwischen Newick und seinem Londoner Atelier, wo er auch bis 1945 kampierte. Als ihn die Kündigung seines Ateliers wie ein Donnerschlag traf, zerstörte er die meisten künstlerischen Arbeiten, die in der Londoner Periode entstanden sind. Er widmete sich dem Antiquitätenhandel, um seine Familie zu ernähren.

Fortan habe er in seinem Bauwagen, von seinen Kindern liebevoll Zugwagen genannt, gearbeitet. Überspitzt könne man sagen: seine Zukunft ist deportiert und seine Karriere zerstört worden.

Cellesche Zeitung am 15. Juni 2020 im Kulturteil:

Ein Bericht zur Vernissage von Doris Hennies

Lieben Dank dafür!

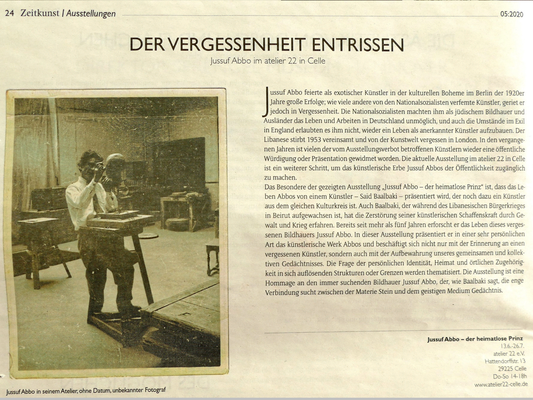

Zeitkunst Mai 2020

Ankündigung der Ausstellung

auf Seite 24

Interesse an einem Newsletter?

Schreiben Sie uns einfach eine Mail und erwarten Sie demnächst alle Infos über unsere Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen!

atelier 22 e. V.

Hattendorffstraße 13

29225 Celle

Telefon 05141 - 9937222

Telefax 05141 - 9939293

E-Mail info@atelier22-celle.de

Öffnungszeiten atelier 22

Galerie, Verkaufsraum & Kabinett

Do - So 14:00 - 18:00 (Einlass bis 17 Uhr)

*während laufender Ausstellung

Bankverbindung atelier 22

Volksbank Celle

BIC: VOHADE2HXXX

IBAN: DE40 2519 0001 0644 1718 00